A Salvador Garmendia le tocó, no sé por qué, recibir en el aeropuerto de Maiquetía a Ángel Rama, el escritor y ensayista uruguayo la primera vez que visitaba el país. Salvador fue a mi casa a pedir prestado mi automóvil para bajar al aeropuerto con la promesa de devolverlo y presentarme al uruguayo. En efecto, horas mas tarde, hacia las diez de la noche, se presentó con mi Fiat Millecento y con Ángel Rama como único pasajero. Yo era por así decirlo, el primer intelectual, hombre de letras y de cine que Rama estaba conociendo en el propio país venezolano.

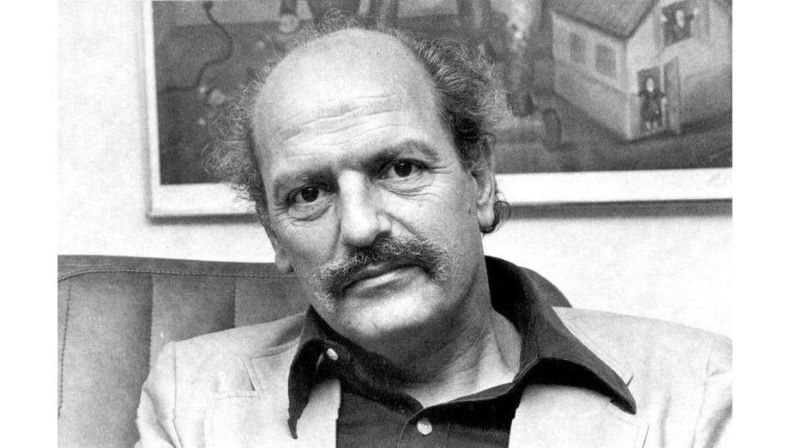

Alcanzó renombre como escritor, crítico literario, editor y autor de obras de importancia como Transculturación narrativa en América Latina, de1892 y La ciudad letrada, de edición póstuma, sobre las relaciones entre las letras y el poder, sobre los mundos urbanos que se fueron organizando desde la Conquista, hasta la fundación de ciudades como Brasilia, lo que Rama llama ciudad revolucionada y ciudad soñada. Fue, además, gran conocedor y estudioso de la literatura venezolana y vivió en Venezuela vinculado a la Fundación Biblioteca Ayacucho de la que fue activo promotor, director literario y miembro de su consejo directivo. Después supe y me negué a leerlos que había escrito avinagrados comentarios sobre los venezolanos que le dieron abrigo y afecto. Dejó de ser santo de mi parroquia

Murió el 27 de noviembre de 1983; a los 57 años en Mejorada del campo camino del aeropuerto de Barajas, Madrid, en accidente aéreo junto a Marta Traba, argentina-colombiana, su segunda esposa y crítica de arte; el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia y el poeta peruano Manuel Scorza, cuando viajaban de París a Colombia a un Encuentro o Congreso de escritores1.

Cuando Salvador me presentó a Rama yo estaba entonces recién mudado al edificio Nueva Andalucía, al apartamento de Belén Lobo, frente a la sede de Fedecámaras, en la urbanización El Bosque, un edificio de esquina rodeado de césped que da hacia la calle. Aquella pequeña zona verde se poblaba en las noches de minúsculos sapitos invisibles que viven bajo tierra y en lugar de croar, «cantan» , incansables, reiteradamente, sonidos que enloquecen y no dejan dormir a quienes tienen que escucharlos.

Los expertos dicen que “de acuerdo al tamaño del territorio donde viven tienen que croar mas fuerte para defenderlo y evitar a los depredadores o para atraer a las hembras; explican que al igual que los humanos producen sonidos cuando el aire de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales situadas en la laringe y que una boscosa vegetación rompe más fácilmente las frecuencias altas de los sonidos, lo que no ocurría en el Nueva Andalucía porque solo había grama; per, afirman también que hay sapos que croan o cantan hasta 10.000 u 11.000 veces por hora. Era justamente lo que me enloquecía y no me dejaba dormir poco acostumbrado como estaba en esa época a escucharlos. Hoy, no sé si persisten porque me acostumbré a no oírlos, a no escucharlos. Mi hijo Boris desde Madrid cuando llama por teléfono y los oye dice que le producen emoción y nostalgia. Terminé mudándome a Santa Eduvigis y pasando una vez en mi automóvil frente al Nueva Andalucía, Boris que tendría cinco o seis años vio el edificio y dijo: «¡He dejado allí mis mejores recuerdos!

La mitología urbana sostiene que fue el urbanista y musicólogo Inocente Palacios (yo los llamo sapitos «inocentes»), quien extasiado por el sonido de unos pequeñísimos sapos que escuchó croar o «cantar» en alguna isla del Caribe se trajo un par de ellos, un casal que soltó en el jardín de su casa sin imaginar que iban a reproducirse con mas desvergüenza que los conejos y no tardaron o vacilaron en invadir no solo a Caracas sino a todo el país e instalarse en el edificio Nueva Andalucía para que Ángel Rama en compañía de Salvador Garmendia me viera, enloquecido y empijamado, a las diez de la noche, matando sapitos con una bomba o extinguidor en las manos como si rociara flit para matar zancudos y sosteniendo en la boca la luz de una linterna .

Al verlo descender de mi Fiat Millecento que cariñosamente yo llamaba Pocaterra porque lo compré con el dinero del premio homónimo propuesto por un jurado integrado por Antonio Márquez Salas y Guillermo Meneses a mí novela Alacranes (1968), detuve la masacre, me quité la linterna de la boca y tartamudeando, traté de explicar al escritor uruguayo mi alocada o disparatada y alevosa conducta, pero Rama ya había visto con sus desconcertados ojos a un frenético intelectual rociando sustancias venenosas sobre la grama de un edificio matando invisibles sapitos que en lugar de croar emiten sin cesar agudos sonidos, y antes de que Garmendia hiciera la presentación de rigor escuché a Rama decirse a sí mismo: «¡Llegué a Venezuela!».

https://www.analitica.com/opinion/los-sapitos-de-angel-rama/